「今日、ママンが死んだ。」

「親の呼び方問題」というのがある。

子供の頃、パパ、ママ、と呼んでいたのに、いつからか恥ずかしくて、呼べなくなる。

お父さん、お母さん、から、「お」を取って、とうさん、かあさん、と言ってみたりする。でも、優等生っぽくてかっこわるい。

「おやじ」「おふくろ」。

友人の前でそう呼んでみたりするが、自分の中で定着しない。親に面と向かって、そう呼ぶのはハードルが高い。「今までそんなふうに呼んでいなかったのに、急におやじって、こいつ、背伸びしてるな」と思われそうだ。

トト、カカ。チチ、ハハ。などの二文字シリーズは、直球でもなくとんがった感じもなく、一見良さそうだ。

だが、やっぱりどこか違う。

前者はやや子供っぽく、後者は会話する時には不自然だ。

「親の呼び方問題」に正解はなく、みんな、どこかで妥協して、折り合いをつけて暮らしている。

「今日、ママンが死んだ。」

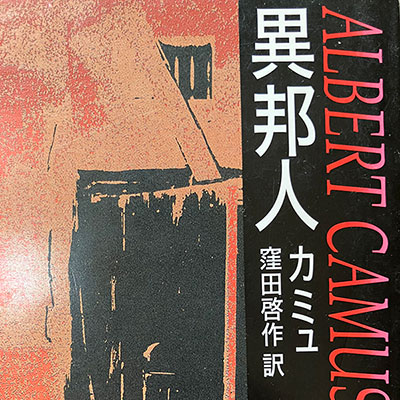

フランス人作家アルベール・カミュの代表作「異邦人」。

この作品の、有名な日本語訳の書き出しが、これだ。

「ママン」というのは、秀逸な表現だと思った。

例えば「ママ」だったら、日本人の感覚だとなんとなく甘ったるい感じがして、この作品にはそぐわない。異邦人の主人公ムルソーは、徹底的に乾いていて、母親が死んでも、人を殺しても、とても淡々としている。

ムルソーは「ママ」とも「かあさん」とも「かあちゃん」とも言わない。言うわけがない。

「ママン」で始まったからこそ、その後の話が、不気味で不可解で、それでいて色気のある感じになった。